Por esas cosas de la vida, me cambio de casa por cincuentésima vez. Y aunque he arrastrado por medio mundo una de mis posesiones más preciadas, mis cassettes (!!) y CDs , el otro día, mientras miraba las pequeñas torres con la música acumulada de toda una vida, tuve que admitir que hay pocas razones para seguir preservando discos de plástico y rollitos de cinta a donde sea que me lleve la vida.

Estos días la decisión parecería obvia. Entre el iPod y múltiples respaldos, mi colección ocupa una fracción del espacio y con una calidad que solo un murciélago podría distinguir. Pero si regalar o tirar a la basura CDs y cassettes se justifica en esta era de 0s y 1s, el contemplar mi separación con los cientos de páginas de todas las portadas que los acompañaban no es nada de fácil.

Como todo buen fanático de la música, crecí ahorrando lo que se podía para comprar esos discos que definirían una identidad musical siempre en evolución. Obsesiones que duran años, el placer de ese grupo que solo unos pocos espíritus afines reconocen, el elitismo de lo específico. Ese sentimiento de satisfacción de saber que tienes todos los discos de la banda, y que puedes nombrarlos en orden cronológico si alguién te desafía.

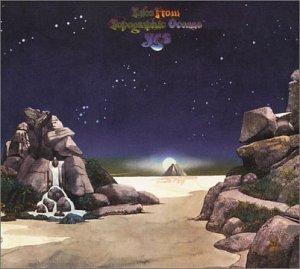

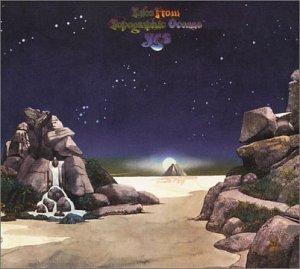

Pero la música no lo es todo: un disco que se precie viene con una buena carga de imágenes y arte que lo definen. No hay fanático del Rock Progresivo que se pueda olvidar de las fantásticas portadas de Roger Dean para los discos de Yes o Gentle Giant. Y si Sgt. Pepper’s Lonely Club fue un álbum legendario, su estrambótica portada grita a los cuatro vientos que la música que vas a escuchar se escribió con ayuda, y a otros, les confirmó que Paul si había muerto el ’66, y que la escena era en realidad su funeral. El arte le da una identidad visual que saltaba de la portada de un disco a sus fanáticos, y nos ayudaba a reconocernos unos a otros, sea amigos o enemigos. ¿Quién no fue o tuvo un amigo metalero, con la eterna polera de Eddie The Head?¿O tal vez del notable Ten de Pearl Jam o Nevermind de Nirvana? Nada más peligroso que tener 15 años y que un placer culpable te meta en problemas con tus amigos, tal vez un disco de Laura Pausini o tener un disco de La Ley si eras publicamente fanático de Los Tres (o si en Argentina, de Sumo en vez de Soda Stereo).

Y aunque no hay (hasta ahora) nada mejor que tener toda mi colección de música en una pequeña cajita de metal que puedo llevar a todas partes, que puedo llenar con más música comprada por internet o copiada de algún amigo, me admito melancólico y algo triste por lo que dejo detrás. Sospecho que seré como esos vejetes que hablan de cuando los tiempos eran mejores, y hablaré de los viejos buenos tiempos cuando uno tenía que esperar meses por ese disco raro, el placer de abrirlo y escucharlo por primera vez mientras devoraba el librito con la portada y traducía con torpeza las canciones.

Al final, me rendí a los tiempos y me deshice de todos mis cassettes. No tuve las tripas de deshacerme de los CDs, pero si de sus cajas. Aunque eso sí, me quedé con algunas que por historia o por mera calidad no tuve más remedio que guardar en una caja por ahí. La excusa que me dí a mi mismo es que algo habrá que mostrarle a los nietos.

Al final, me rendí a los tiempos y me deshice de todos mis cassettes. No tuve las tripas de deshacerme de los CDs, pero si de sus cajas. Aunque eso sí, me quedé con algunas que por historia o por mera calidad no tuve más remedio que guardar en una caja por ahí. La excusa que me dí a mi mismo es que algo habrá que mostrarle a los nietos.

Al final, me rendí a los tiempos y me deshice de todos mis cassettes. No tuve las tripas de deshacerme de los CDs, pero si de sus cajas. Aunque eso sí, me quedé con algunas que por historia o por mera calidad no tuve más remedio que guardar en una caja por ahí. La excusa que me dí a mi mismo es que algo habrá que mostrarle a los nietos.

Al final, me rendí a los tiempos y me deshice de todos mis cassettes. No tuve las tripas de deshacerme de los CDs, pero si de sus cajas. Aunque eso sí, me quedé con algunas que por historia o por mera calidad no tuve más remedio que guardar en una caja por ahí. La excusa que me dí a mi mismo es que algo habrá que mostrarle a los nietos.